|

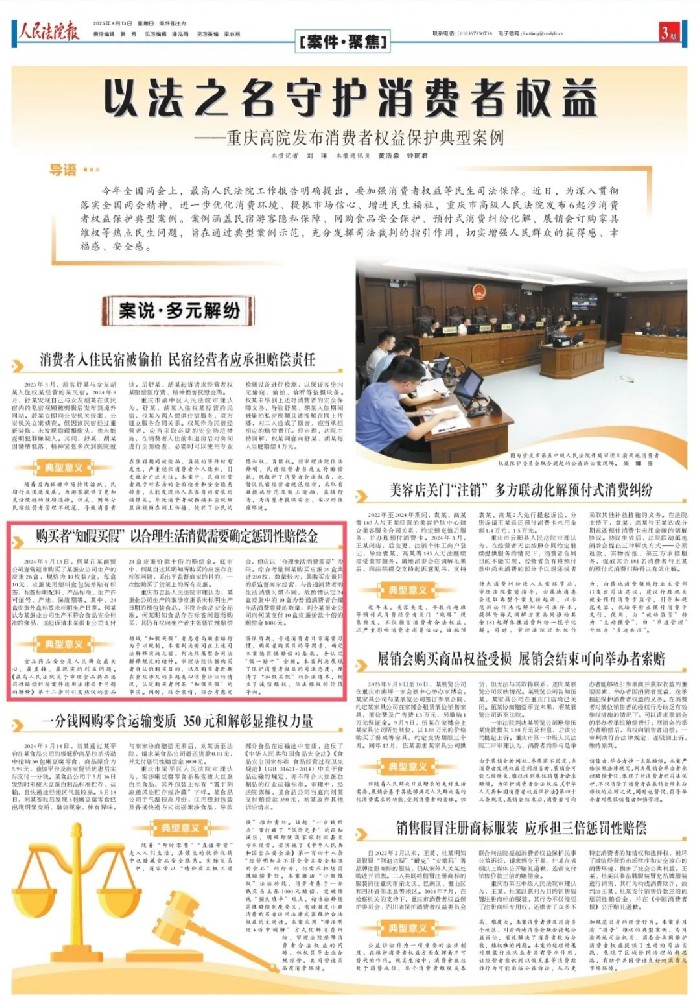

4月13日,《人民法院报》第三版刊登《以法之名守护消费者权益——重庆高院发布消费者权益保护典型案例》一文,其中一案例为忠县法院典型案例。内容如下: 以法之名守护消费者权益 ——重庆高院发布消费者权益保护典型案例 本报记者 刘洋 本报通讯员 黄浩淼 钟丽君 今年全国两会上,高人民法院工作报告明确提出,要加强消费者权益等民生司法保障。近日,为深入贯彻落实全国两会精神,进一步优化消费环境、提振市场信心、增进民生福祉,重庆市人民法院发布6起涉消费者权益保护典型案例。案例涵盖民宿游客隐私保障、网购食品安全保护、预付式消费纠纷化解、展销会订购家具维权等热点民生问题,旨在通过典型案例示范,充分发挥司法裁判的指引作用,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 购买者“知假买假” 以合理生活消费需要确定惩罚性赔偿金 2024年5月13日,何某在某商贸公司直营超市购买了某蛋业公司生产的皮蛋26盒,规格为10枚装/盒,每盒10元,皮蛋使用塑料盒包装并贴有标签,标签标明配料、产品标准、生产许可证号、产地、保质期等。其中,24盒皮蛋外盒标签未标明生产日期。何某认为某蛋业公司生产不符合食品安全标准的食品,遂起诉请求某蛋业公司支付24盒皮蛋价款十倍的赔偿金。庭审中,何某自述其明知所购买的皮蛋存在标签问题,系出于监督商家的目的,一次性购买了货架上的所有皮蛋。 重庆市忠县人民法院审理认为,某蛋业公司生产的案涉皮蛋系未标明生产日期的预包装食品,不符合食品安全标准。何某明知食品存在标签问题而购买,其仍有权向生产者主张惩罚性赔偿金,但应以“合理生活消费需要”为限。综合考量何某购买皮蛋26盒共计260枚,数量较大,其购买皮蛋目的系监督商家经营,与普通消费者的生活消费习惯不同,故酌情认定24盒皮蛋中的10盒为普通消费者合理生活消费需要的数量,判令某蛋业公司向何某支付10盒皮蛋价款十倍的赔偿金1000元。 典型意义 食品药品安全是人民群众关心、直接、现实的利益问题。《高人民法院关于审理食品药品惩罚性赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条对引发热议的食品领域“知假买假”者恶意高额索赔行为予以规制。本案判决时间在上述司法解释实施之前,判决结果契合司法解释规定的精神。审理法院依据购买者自认的购买目的,以及购买者近期在重庆涉及的多起类似消费诉讼的情况,认定购买者何某“知假买假”的事实。同时,结合案情,综合考虑皮蛋保质期、普通消费者日常消费习惯、购买者购买目的等因素,确定本案惩罚性赔偿的基数,并认定“假一赔十”金额。本案判决展现了保护消费者权益的司法态度,厘清了“知假买假”的合法边界,树立了诚信维权、依法维权的价值导向。 |

反腐资讯 * 以人为本 * 警钟长鸣

热门关键词:

冀公网安备13010202004381号

冀公网安备13010202004381号